马克思主义学院

马克思主义学院

2024/12/02

2024/12/02

为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神,弘扬中华优秀传统文化,聚焦立德树人根本任务,坚持开门办思政课,强化问题意识、突出实践导向,推动思政小课堂与社会大课堂相结合,教育引导学生坚定“四个自信”,成为堪当民族复兴重任的时代新人,11月30日—12月1日,马克思主义学院结合秋季学期《马克思主义基本原理》课程的实践教学目标,组织师生赴桐城开展“行走的思政课”实践教学活动。马克思主义学院思政课教师代表、大二各行政班级思政委员等学生代表、安徽省大学生学习马克思主义理论成果大赛获奖者等共90人参加了本次活动。

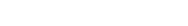

(图为活动现场图)

师生们深入桐城六尺巷、桐城文庙、桐城文化博物馆、左忠毅公祠、姚莹故居、方以智故居并开展思政课现场教学。在桐城六尺巷,师生沿着习近平总书记的足迹,重温张吴两家礼让典故,深刻感悟中华民族传统美德和社会治理智慧;在桐城文庙,师生依次走过棂星门、泮池泮桥、大成门、大成殿,领略全国重点文物保护单位的古建筑和文化魅力,一份对中华优秀传统文化的尊崇和敬仰之情油然而生;在桐城文化博物馆,师生详细了解桐城派的滥觞、创始、发展和兴盛的过程,桐城深厚的文化底蕴和辉煌的文化成就令人心动;在左忠毅公祠,师生对左光斗刚正廉直、铁骨铮铮的一生以及为国尽忠、廉洁自律、浩气长存的先贤之风有了更多的认知;在姚莹故居,师生对这位近代历史上守台湾、体民情,经世致用,与林则徐、魏源同为开眼看世界的代表人物有了更深入的认识;在方以智故居,师生全方位地了解这位明末清初著名思想家、哲学家、科学家的生平事迹,其博学笃行的学风,令人印象深刻。

(图为活动现场图)

一路前行,行在路上,悟在心里。千年文都,传承不辍,张贤法老师向同学们满怀激情地讲述了桐城派文化的博大精深和璀璨魅力,强调作为新时代青年,要坚持古为今用,推陈出新,着力发挥桐城派文化对现实生活的积极影响。“函雅故、通古今”,韩燕玉老师向同学们娓娓道来方以智的传奇人生,让大家重新“发现”了这位十七世纪“百科全书式”学者的非凡成就。“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹存,不见当年秦始皇。”陈智老师向同学们生动讲述了六尺巷故事和六尺巷精神,认为求同存异是中国人自古以来就崇尚的生活哲学,提醒同学们在学习和生活中面对矛盾时,要秉持“和为贵”的原则,通过沟通、理解和妥协,共同营造一个和谐友善的校园环境。

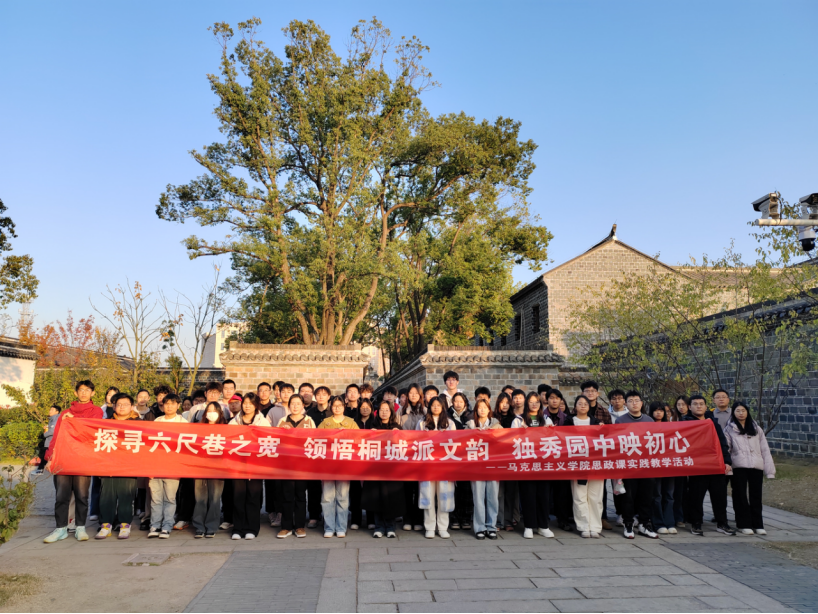

(图为结营仪式现场图)

电气2304班李威德同学表示:此次研学活动,是一次深刻的心灵之旅。它让我走出书本,亲身体验历史文化的魅力,从传统美德、民族精神、人民力量到文化传承,全方位汲取了思政营养。我将以此次研学为契机,坚定理想信念,努力学习,传承中华优秀传统文化与精神,为祖国繁荣富强努力拼搏,在新时代的征程中,书写属于自己的精彩篇章。

动画2301班高恒同学表示:桐城之行,如启文化宝藏。于六尺巷悟谦逊,文庙中感文韵。本次实践活动,我踏上桐城土地,古街古巷,六尺巷的谦逊礼让深植心间,令我深知传承之责,定当砥砺前行,不负所望。

软件2305班周高彬表示:这次活动,我最深的感触是安徽历史上人才辈出,文化底蕴十分深厚,作为一个安徽人非常骄傲。我们生活并不一定都有金钱的厚度,但是必须要有思想的高度、灵魂的深度。我们新时代青年一定要在努力学习知识的同时,不断提高自己的思想境界。同时也要传承和弘扬优秀传统文化,善于讲好六尺巷的故事,让六尺巷精神在新时代焕发出新的光彩,为实现中国式现代化贡献力量。

财管2303班鲍婷同学表示:此次实践活动,让我印象深刻。习近平总书记在考察中强调六尺巷体现了先人化解矛盾的历史智慧,要发挥好中华民族讲求礼让、以和为贵传统美德的作用。作为青年学生,作为学生干部,我们要学习六尺巷的宽容、礼让的精神品质,以和为贵,尊重他人,善于倾听不同声音。

(图为活动合影)

一堂高质量的思政课,能够触动心灵、激发斗志,在学生心中播撒真善美的种子,在知行合一中让思政课更生动,推动青年在行走中修品行、立志向。接下来,马克思主义学院将继续创新思政课发展,引导学生以广袤大地为成长成才的最好教材,通过现场学习、实地感受和亲身体验等形式,实现知、情、意、行相统一,增强思政课的亲和力、感染力、针对性和实效性,让思政课真正实现“行”在路上,“走”进心里。